業務改革マインドセット勉強会(本質的課題抽出に向けたデザイン思考とジョブ理論に基づく簡易演習)を開催しました

デザイン思考・アジャイル開発・ジョブ理論など複数の理論を融合し、事務職員の新たな視点・学びを支援

10月1日(水)に、「業務改革マインドセット勉強会(本質的課題抽出に向けたデザイン思考とジョブ理論に基づく簡易演習)」を開催しました。本勉強会は、変化の激しい時代に対応し、より良い大学運営を実現するため、私たち一人ひとりの意識改革を目的としています。講師は、財務部財務管理チーム 舛本主任が務め、進行として、本学における生成AIの効果的な活用を教職協働で検証・推進する「生成AI活用検証イニシアチブ GAUTI(ゴーチ:Generative AI Utilization and Testing Initiative)」として活動する同チーム池田調達室長が務めました。

表面的な問題解決から脱却し、課題の本質を抽出するための意識を醸成する

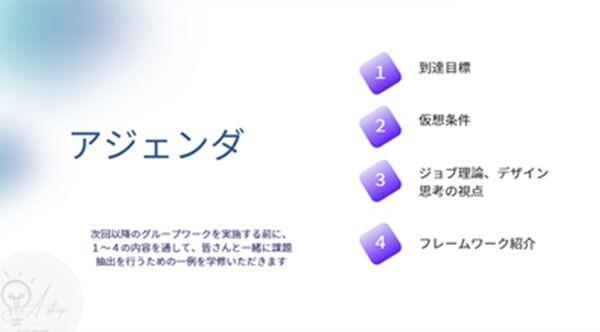

今回の勉強会(第2回)は、「課題の本質を抽出するための意識を醸成すること」を主目的として開催されました。日々の業務で発生する問題に対し、その場しのぎの対症療法で終わらせるのではなく、その背後にある真の目的や背景を探求する姿勢を身につけることの重要性を学びました。このマインドセットを持つことで、目先の解決策に留まらず、業務プロセス自体の見直しや、より大きな改善に繋がる本質的な課題を発見することが可能になります。

学んだ理論を仮想条件で実践・体験する

研修では、前回の勉強会(第1回)で学んだ「デザイン思考」や「ジョブ理論」といった理論を、具体的な仮想条件を用いた演習を通じて実践しました。例えば、「OCRの設定方法を知りたい」という相談に対し、単に方法を教えるだけでなく、「なぜそれが必要なのか」という目的を深掘りする簡易演習を行いました。これにより、「手作業による転記が煩雑」などの初期相談の背景にある感情的・社会的な要因や、「規程で様式が定められている」といった障壁を捉えることの重要性を体感しました。参加者は、このような対話を通じて、より根本的な解決策を導き出すプロセスを学びました。

受講者の声

・課題の本質を見極めることの重要性に気づきました。

・メインの内容がはっきりしているため、自分の中に落とし込みやすいと感じました。

・一つの解決策を見出すだけでなく、そこから見えてくる根本的な課題を浮かび上がらせることができることに気づきました。

・今回のように想定に対して、自分だとどうするかを考える訓練をすると、理論や考え方が自分の中に浸み込みやすいなと思いました。

<満足度等>

満足:100%

気付きを得た:100%

今後の展望

今後は、実業務、理論、生成AIなどのデジタルツールを融合させたより実践的な活動へと移行し、グループワーク形式で「課題抽出」と「解決策の意見交換」を行います。

この一連の勉強会を通じて、参加者一人ひとりが、所属部署の課題解決はもちろんのこと、関連する全てのステークホルダーを考慮に入れた「全体最適」を達成する意識を醸成することを目指しています。将来的には、この取り組みが全学的な業務改善の文化として根付いていくことを期待しています。

<参考>

第1回勉強会のお知らせ記事はこちらをご参照ください。

https://www.mie-u.ac.jp/news/topics/2025/09/post-3787.html