令和7年度第2回三重大学記者発表を開催しました

7月30日(水)、「令和7年度第2回三重大学記者発表」を数理・データサイエンス館にて開催しました。記者発表は、本学の近況や教育・研究・診療など様々な活動を報道機関の方々に紹介するため開催しています。

今回は、以下の事項について発表を行いました。

♦株式会社浅井農園と連携大学院を設置―企業との連携による実践的な教育研究の場の創設を目指して―(発表資料)

三重大学地域イノベーション学研究科は、地域発のイノベーションや価値創造の担い手となり得る「専門知+総合知+マネジメント力」を備える人材の育成に取り組む大学院です。その過程では、地域社会の抱える課題解決法を主体的に考え行動することで、教育研究成果を社会実装し、地域共創、新しい地域づくりに貢献することを目指しています。それと同時に、地域のヒト・モノ・コトが集まるハブとなることも目指しています。

これら活動の一環として、研究科におけるプロジェクト・マネジメント授業や実務教育をより一層充実させるとともに、企業の技術力強化に貢献し、教育研究を通した企業との連携強化を目指すことを目的に、令和7年4月1日に、株式会社浅井農園との連携大学院を設置しました。連携大学院は、連携する研究組織・企業がもつ高度な研究水準(施設・設備・人的資源)を活用して大学院教育を行うもので、連携機関の研究者が教育研究に参加するとともに、当該機関においても学生を受け入れ、企業と大学の双方向から研究指導を行うものです。浅井農園の代表でいらっしゃる浅井雄一郎氏は、本研究科で博士号を取得され、家業であった浅井農園を、今やスマート農業の分野で最先端を行く企業に成長させていらっしゃいます。そのような浅井氏に、実務家教員かつOBとして連携教授を担っていただき、本研究科の教育と研究に携わっていただきます。また、本記者発表に同席いただいた同社研究開発ユニット所属の中島氏と渋谷氏にも、連携准教授として教育研究に携わっていただきます。

本連携体制を活発化することで、本研究科の実践的な研究・教育の場、研究成果の社会実装の場として学生のキャリア教育を充実させることに繋がり、また、浅井農園の研究技術力向上と社員教育、人材確保を可能にすることができ、両組織の発展と地域共創・新しい地域づくりに貢献することができると考えます。

諏訪部圭太 地域イノベーション学研究科長からの発表

♦ドクターフィッシュのゲノム配列を完全解読〜新たなヒト疾患モデル動物として期待〜(発表資料)

動物愛護や経済的な観点から、医薬品開発におけるヒト疾患モデル動物としてネズミなどの哺乳類動物を用いるのではなく、ゼブラフィッシュやメダカなどの小型魚類を用いることが活発化しています。ガラ・ルファは「ドクターフィッシュ」として知られ、37度の高温環境でも安定して生育できるため、温泉やスパで美容やリラクゼーションに用いられています。私は、他の魚類では耐えられないこの高温環境に適応するガラ・ルファなら、ゼブラフィッシュやメダカでは再現が難しい「ヒトに近い体温下での疾患モデル」を構築できると考え研究を進めています。

本研究ではガラ・ルファを疾患モデル動物として活用するため、まずそのゲノム配列を解析しました。インドネシアBRINとオーストリアウィーン大学との共同で、最先端のゲノム解析技術であるPacBio HiFi長鎖リードとHi-C技術を組み合わせ、25本染色体、全長1.38 Gb、スキャフォールドN50=49.3 Mbの染色体レベルのゲノム配列を同定し、同じコイ科の魚との遺伝学的類似性を明らかにしました。また、熱ショック転写因子遺伝子2種、熱ショックタンパク質関連遺伝子239種、およびそれらに関連する短いゲノム配列HSEモチーフ1,036箇所を同定しました。

現在このゲノム情報を基盤とし、ヒト由来がん細胞移植、感染症、肥満、神経変性疾患モデルの構築を進めています。37℃環境下での生育が可能なガラ・ルファは、従来の小型魚モデルに比べて「ヒト体温に近い条件」での疾患研究において、唯一無二のアドバンテージを持つ新時代のモデル魚として期待されます。

島田康人 医学系研究科・講師からの発表

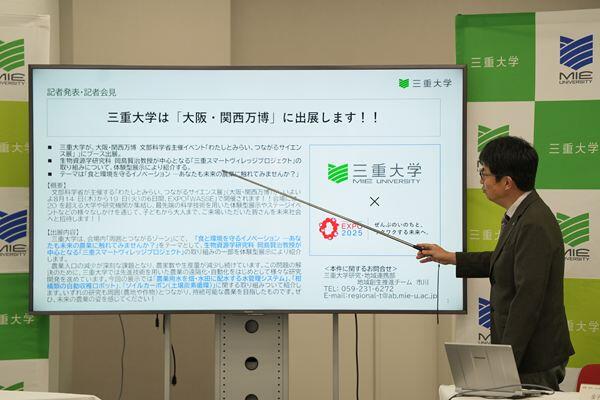

♦三重大学は「大阪・関西万博」に出展します!!(発表資料)

8月14 日(木)から19 日(火)の6日間、大阪・関西万博会場内のEXPOメッセ「WASSE」にて、文部科学省主催の「わたしとみらい、つながるサイエンス展」が開催されます。

このイベントには、20を超える大学や研究機関が集結し、最先端の科学技術を用いた体験型展示やステージイベントなどを通して、子どもから大人まで、ご来場いただいた皆さんが様々なしかけを楽しみながら、未来社会を体験できる内容となっています。

このイベントへのブース出展として、三重大学からは、「食と環境を守るイノベーション --あなたも未来の農業に触れてみませんか?」をテーマに、生物資源学研究科 岡島賢治教授が中心となる「三重スマートヴィレッジプロジェクト」の取り組みの一部を、体験型展示により紹介します。

三重の基幹産業である農業の様々な課題を解決するため、三重大学では、AIなどの技術を用いた農業の遠隔化・自動化をはじめとして、様々な研究開発等を進めています。今回の展示では「畑に配分する水の管理システム」、「柑橘類の自動収穫ロボット」、「ソイルカーボン(土壌炭素循環)」に関する取り組みついて紹介します。いずれの研究も周囲(農地や作物)とつながり、持続可能な農業を目指したものです。ぜひ、イベントにお越しいただき、未来の農業の姿を感じていただければ幸いです。

金子聡 理事(研究・社会連携/グローバル化担当)・副学長からの発表