PDCAを"文字通り"回して授業の品質改善を!!

今日(9月18日)は鈴鹿医療科学大学の評議員会が開催されました。私立大学には評議員会とその上に理事会という外部の有識者が参加する議決機関があるんですね。国立大学の場合は、2004年の法人化の時に、やっと「経営協議会」という外部有識者が参加する議決機関ができました。

そこでは、新しい大学院「医療科学研究科」を設置する案が審議されました。鈴大には4つの学部と8つの学科がありますが、その上に「医療科学専攻」という一つの専攻を設け、8つの分野を作ります。入学定員は修士課程30人、博士課程5人で、修了すればそれぞれ「修士(医療科学)」、「博士(医療科学)」という新しい学位を授与することになります。この新しい大学院の設置には、三重大から赴任された前の医学部長の鎮西康雄教授が尽力されました。最近、鈴大には三重大からたくさんの先生が赴任されるようになり、包括連携協定を結んでいる両大学の関係がますます緊密になりつつあると思います。

また、8月27日に開かれたFD研修会の報告がありました。FDとはファカルティーディベロプメントの略で、教員の能力開発という意味ですね。どのようにすれば、授業が改善できるかなどについて、学んだり教え合ったりする場です。

また、8月27日に開かれたFD研修会の報告がありました。FDとはファカルティーディベロプメントの略で、教員の能力開発という意味ですね。どのようにすれば、授業が改善できるかなどについて、学んだり教え合ったりする場です。

実は、私はこのFD研修会で「FD活動について」という講演をさせていただいたんです。自分で言うのはおこがましいのですが、感触としては鈴大の先生方にかなりのインパクトを与えたと思います。

実は、私はこのFD研修会で「FD活動について」という講演をさせていただいたんです。自分で言うのはおこがましいのですが、感触としては鈴大の先生方にかなりのインパクトを与えたと思います。

鈴大では、半期ごとに学生による授業評価を行っており、私の授業の「救急医学概論」に対しては、5点満点で4.2点という点数でした。これは、鈴大の講義では5本の指に入る高得点です。しかし、はじめからこのような良い点数であったのではなく、実は最初は3.6~3.8点だったんです。

私は自分自身でも毎回の授業でアンケートを取っていて、学生さんの私の授業に対する意見をすべて公開し、「この点については私はこう改善します」というふうに学生さんに約束します。このように、公言して実行することを「コミットメント」とも言いますね。ニッサンのゴーン社長が強調して有名になった言葉ですね。

黒板の字が読みにくいからはじまって、スライドを変えるのが早いとか、実にたくさんの意見をいただきました。そして、それを一つ一つ改善していきました。その結果、学生さんからの評価点がしだいに上がって4点を超えることになりました。

最終的に、私の講義のやり方は、以下のようなものになりました。

| 1) | 授業の到達目標と時間配分の明示 |

| 2) | 前回のアンケート調査の公表と改善事項の明示、および質問への回答 |

| 3) | 将来学生たちが経験するような事例によるプレテストで、学生の授業への動機づけ |

| 4) | 事例の課題を解決するために必要な複数の問題点をプリントに提示し、それをスライドで解説。学生たちはプリントの問題点に沿ってノートをとる。 |

| 5) | 毎回、動画を挿入する。 |

| 6) | この授業で何を学んだか省察を記入。 |

| 7) | アンケート調査 |

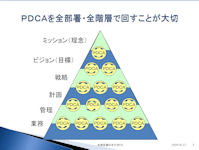

最近は、PDCA(Plan-Do-Check-Act、つまり計画―実行―評価―改善)のサイクルを回して業務の改善をすることに大切さが強調され、耳にタコができるくらいPDCAという言葉を聞きますね。

|

|

|

|

タレントのように、芸術的に多くの学生を引き付ける能力をもった先生のまねなんて、なかなかできるものではありません。しかし、学生さんの意見を謙虚に聞いてPDCAサイクルを回しさえすれば、誰でも、授業の品質改善はできると思います。大切なことは“文字通り”実行することですね。