天津師範大学50周年記念大会で感じたグローバル化の波と中国の力(4)

~グローバル化社会の教育戦略~

9月7日の午後、市街地にある八里台キャンパスに戻り、「国際学長フォーラム」に臨みました。グローバル化が進む中での教育への取り組みについて、各大学の代表が発表しました。私は、「グローバル化社会の教育戦略」というテーマで発表しました。

9月7日の午後、市街地にある八里台キャンパスに戻り、「国際学長フォーラム」に臨みました。グローバル化が進む中での教育への取り組みについて、各大学の代表が発表しました。私は、「グローバル化社会の教育戦略」というテーマで発表しました。

実は、天津に来る前は、どのような形の発表方式なのかよく分からず、三重大の生物資源学部教授の王さんに通訳をしていただくということで、日本語のスライドで、かつ日本語で発表することを前提に準備しました。ところが、天津に来てみると、英語の発表には中国語の同時通訳がつき、中国語の発表には英語の同時通訳がつくのですが、王さんに通訳していただいた中国語を、さらに英語に直していただくというサービスはないことがわかりました。それで、日本語で発表した時に、海外からの来賓のために少しでもわかりやすいようにと、日本語で作成した私のスライドに、急遽英語の文章を併記するという作業を前の晩にやることにしたのです。それが、午前中の式典でウトウトした理由の一つです。

最初に英語で「会場の皆さんには日本語のスライド資料が配布されていますが、本日お見せするスライドには英語を併記しました。しかし、昨夜の夕食会で、かなりの量のお酒を飲んでから作業をしたので、不十分な個所や、間違いがあるかもしれませんがご容赦お願いします。」とお断りをして、あとは予定通り日本語で発表しました。この挨拶はけっこう受けたようで、私の後の発表では、「私は、豊田学長ほどは飲まなかった。」などと、複数の発表者がジョークとして引用していました。

最初に英語で「会場の皆さんには日本語のスライド資料が配布されていますが、本日お見せするスライドには英語を併記しました。しかし、昨夜の夕食会で、かなりの量のお酒を飲んでから作業をしたので、不十分な個所や、間違いがあるかもしれませんがご容赦お願いします。」とお断りをして、あとは予定通り日本語で発表しました。この挨拶はけっこう受けたようで、私の後の発表では、「私は、豊田学長ほどは飲まなかった。」などと、複数の発表者がジョークとして引用していました。

前置きが長くなったのですが、私の発表の内容の要点を書いておきましょう。(拡大図はスライドをクリック)

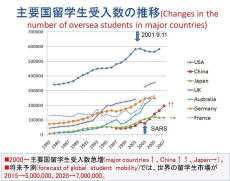

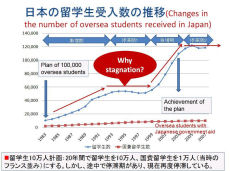

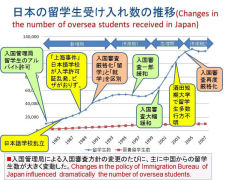

「主要国では留学生の受け入れが2000年頃から急増し、特に中国の増加率が著しいが、日本だけが停滞している。日本への留学生数の変化を詳しく見ると、1983年に留学生10万人計画が発表された後に徐々に増加したが、90年代は停滞、2000頃から急増して2003年に10万人計画を達成したが、2005年以降再度停滞している。これは、入国管理の審査が緩和されたり厳しくなったりすることにより、日本への新規の留学生数(特に日本語学校への留学生数)が大きく増減したことによって、かなり説明できる。

留学生数は、受入国の魅力、受入大学の魅力、受け入る側のメリットなど、多くの要因によって左右される。英語圏の英国、オーストラリア、米国などでは、留学生受け入れは「輸出産業」として位置づけられ、大学の財政ばかりでなく国の経済にも貢献している。また、グローバル化の中で、優秀な人材の獲得競争が国境を越えて起こっている。この世界の状況に日本の大学が大きく遅れをとっていることに日本政府は危機感を抱き、今年の7月に留学生30万人計画を策定した。

留学生数は、受入国の魅力、受入大学の魅力、受け入る側のメリットなど、多くの要因によって左右される。英語圏の英国、オーストラリア、米国などでは、留学生受け入れは「輸出産業」として位置づけられ、大学の財政ばかりでなく国の経済にも貢献している。また、グローバル化の中で、優秀な人材の獲得競争が国境を越えて起こっている。この世界の状況に日本の大学が大きく遅れをとっていることに日本政府は危機感を抱き、今年の7月に留学生30万人計画を策定した。

三重大学の今後の留学生ポリシーとしては、従来と同様に海外の大学との友好交流や国際貢献を進めるとともに、今後は優秀な留学生を確保・育成し、地域と世界に貢献したい。その方策として重点を置くべきことは、交流協定を締結している大学間で、ダブルディグリー制度や単位互換などを進めることにより、協定を実質化することである。

三重大学の今後の留学生ポリシーとしては、従来と同様に海外の大学との友好交流や国際貢献を進めるとともに、今後は優秀な留学生を確保・育成し、地域と世界に貢献したい。その方策として重点を置くべきことは、交流協定を締結している大学間で、ダブルディグリー制度や単位互換などを進めることにより、協定を実質化することである。

グローバル化とは、ヒト、モノ、カネ、情報が国境を越えて自由に行き交うことであり、

この流れは誰も変えることはできない。そのような状況下では、競争相手は国内だけではなく世界である。しかし、一方、協力できる相手も国内だけではなく世界中に存在するということである。“競争と協力”Competition and Cooperation (C & C)によって、自他共に栄えること(Win-Win)がキーワードである。」

この流れは誰も変えることはできない。そのような状況下では、競争相手は国内だけではなく世界である。しかし、一方、協力できる相手も国内だけではなく世界中に存在するということである。“競争と協力”Competition and Cooperation (C & C)によって、自他共に栄えること(Win-Win)がキーワードである。」

なお、“C & C”は三重大学名誉教授の伊藤信孝さんが強調しておられた言葉ですね。

日本語で発表したので海外からの来賓の方々には少々申し訳ないことをしたなと思っていたのですが、日本語の堪能な英国リーズ大学の現代言語文化学部長のマーク・ウィリアムズさんは、「豊田が日本語で発表したので、良く理解できてよかったよ。」と言ってくれました。グローバル化社会の中での日本の存在感が相対的に低下する中で、海外の学生の留学先としてはまず欧米の大学を目指し、それがかなわなかった時に日本を考慮するという “ジャパン・パッシング”がさらに進むことが懸念され、日本の大学の国際化の努力が求められますが、こういう数少ない知日派の先生をもっともっと大切にしないといけませんね。 (つづく)