科学技術三流国への道(その2)

さて、前回のブログでは、「大学病院を有する国立大学長の会」での私の発表についてお話しました。それは、国立大学病院に対する運営費交付金が大幅に減らされて、増収を続けているのに赤字の病院が増え、同時にわが国全体の臨床医学の論文数が減り、また、医学部(基礎医学講座+臨床医学講座)の論文数も減りかけ、特に地方大学では明らかに減っているということでした。

さて、前回のブログでは、「大学病院を有する国立大学長の会」での私の発表についてお話しました。それは、国立大学病院に対する運営費交付金が大幅に減らされて、増収を続けているのに赤字の病院が増え、同時にわが国全体の臨床医学の論文数が減り、また、医学部(基礎医学講座+臨床医学講座)の論文数も減りかけ、特に地方大学では明らかに減っているということでした。

医学医療の領域は、大学病院を持っているので、他の分野に比べて社会の影響を受けやすい面があると思います。しかし、学術の国際競争力の低下は、決して医学・医療の領域にとどまらないことを、今回はお話します。

大学病院の赤字や医学医療分野の論文数の減少から、次期中期においても今中期と同じように病院への予算を削ると、大学病院の崩壊につながりかねないと思います。しかし、高等教育予算としては毎年1%削減する方針が、少なくとも次期中期の最初の2年間まで(平成23年度まで)は決められていると聞いています。もし仮に病院を助けようとすれば、シーソーゲームで病院以外の学部などへの予算が今よりも大きく減らされることが予想されます。そうすると、医学医療分野と同じことが、他の領域でも起こる可能性が考えられます。

大学病院の赤字や医学医療分野の論文数の減少から、次期中期においても今中期と同じように病院への予算を削ると、大学病院の崩壊につながりかねないと思います。しかし、高等教育予算としては毎年1%削減する方針が、少なくとも次期中期の最初の2年間まで(平成23年度まで)は決められていると聞いています。もし仮に病院を助けようとすれば、シーソーゲームで病院以外の学部などへの予算が今よりも大きく減らされることが予想されます。そうすると、医学医療分野と同じことが、他の領域でも起こる可能性が考えられます。

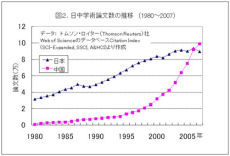

ところで、医学医療以外の領域も含めたわが国全体の学術の競争力はどうなのでしょうか?福井大学理事の高梨桂治さんが、トムソン・ロイター社が提供しているWeb of Scienceをもとに日本全体の国際的な学術論文数を分析したところ、2007年に中国に抜かれたことがわかりました。しかも、日本の論文数の伸びが頭打ちになっていることから、国立大学への予算のいっそうの削減 <図1:拡大図はこちら> によって、限界ぎりぎりまでがんばってきたわが国の学術の国際競争力が一気に坂を転がり落ちる危険性があるのではないかと危惧しています。

ところで、医学医療以外の領域も含めたわが国全体の学術の競争力はどうなのでしょうか?福井大学理事の高梨桂治さんが、トムソン・ロイター社が提供しているWeb of Scienceをもとに日本全体の国際的な学術論文数を分析したところ、2007年に中国に抜かれたことがわかりました。しかも、日本の論文数の伸びが頭打ちになっていることから、国立大学への予算のいっそうの削減 <図1:拡大図はこちら> によって、限界ぎりぎりまでがんばってきたわが国の学術の国際競争力が一気に坂を転がり落ちる危険性があるのではないかと危惧しています。

わが国の高等教育予算(対GDP比)はOECD諸国の平均の6割にすぎませんが、それをOECD諸国並みに近づけて、その上で競争原理を導入しないことには、国際競争力の低下に歯止めをかけることはできないでしょう。文部科学省も高等教育予算の増額を財務省に強く働きかけているようですが、高等教育への財源の確保はなかなか困難なようです。<図2:拡大図はこちら>

ということは、わが国の学術の国際競争力は、政府のかけ声もむなしく、これからどんどんと低下していくことでしょうね。日本のような資源の乏しい国では、科学技術創造立国として、他国に比べて優位に立たないと生きてはいけませんが、まことに残念なことに、現場の研究者の皆さんのがんばりにもかかわらず、日本は今、科学技術三流国へ転がり落ちていこうとしています。