木の名前をいくつ言えますか?~演習林にて(その1)~

三重大のキャンパス内には、いろいろな種類の木々があり、勉学や研究の疲れを癒してくれます。しかし、残念なことに、私には木の知識がなく、いったい何という名前の木なのか、ほとんど言えないのです。桜や松や竹はわかりますけどね。杉とヒノキの区別もなんとかできるかな。ブログの読者の皆さんは、いったいどれくらい木の名前を言い当てることができるでしょうか?

ところで、6月3日に生物資源学研究科の「附属紀伊・黒潮生命地フィールドサイエンスセンター」の演習林の視察に行きました。学長に就任した時に一通り大学の施設を視察したのですが、演習林だけはまだだったのです。研究科長の田中晶善さん、フィールドサイエンスセンター長の平塚 伸さんにも同行していただき、演習林長で教授の齊藤昌宏さん、准教授の万木豊さん、沼本晋也さんに案内をしていただきました。

ところで、6月3日に生物資源学研究科の「附属紀伊・黒潮生命地フィールドサイエンスセンター」の演習林の視察に行きました。学長に就任した時に一通り大学の施設を視察したのですが、演習林だけはまだだったのです。研究科長の田中晶善さん、フィールドサイエンスセンター長の平塚 伸さんにも同行していただき、演習林長で教授の齊藤昌宏さん、准教授の万木豊さん、沼本晋也さんに案内をしていただきました。

大学本部から南西へ60kmの距離を車に揺られて約1時間半、演習林(津市美杉町)の「管理・学生宿泊施設」につきました。演習林は約460ヘクタール(4km×1.5km)あり、最も高い峰は標高約1200メートルあります。森林は主に杉の植林エリアと、モミやツガ、ケヤキ、ミズナラ、ブナなどからなる天然生林のエリアからなります。航空写真でみると、天然生林は大きな木で、しかもいろいろな種類があるので、細かいモザイク状に写っており、まわりの植林された森林の一様さとはっきりと区別することができます。

大学本部から南西へ60kmの距離を車に揺られて約1時間半、演習林(津市美杉町)の「管理・学生宿泊施設」につきました。演習林は約460ヘクタール(4km×1.5km)あり、最も高い峰は標高約1200メートルあります。森林は主に杉の植林エリアと、モミやツガ、ケヤキ、ミズナラ、ブナなどからなる天然生林のエリアからなります。航空写真でみると、天然生林は大きな木で、しかもいろいろな種類があるので、細かいモザイク状に写っており、まわりの植林された森林の一様さとはっきりと区別することができます。

宿泊施設には約50人泊まることができ、教職員の方々が常駐して山林の管理や研究を行い、毎年4~5月、8~10月には学生がここに寝泊まりして実習をします。林学を専攻している学生や大学院生以外にも、生物資源学部の学生は1年生の時にフィールドサイエンスセンター体験演習で演習林を選択すると美しい渓流や自然林の中で自然環境の重要性を学ぶことができます。また、他大学の実習や市民講座など公的機関の体験教室も受け入れています。

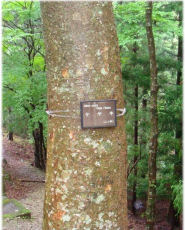

さて、木の名前の話に戻しましょう。斎藤さんによると、演習林で実習する学生さんには、基本的な木の名前をまず50種類ほど覚えていただくとのことです。宿泊施設の周りの木の幹には名札がかかっていて、学生さんが覚えやすいようになっています。私はまずケヤキを教えていただきました。葉っぱがのこぎり状になっていることが特徴の一つとのことです。

やはり、名前を覚えて初めて、樹木に親近感がわきますね。人を大切にするには、まず名前を覚えることが大切とされています。COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)を名古屋で開催することが決まりましたが、生物多様性の大切さの意識を高めるためには、まず、多様な生物の名前を覚えることが第一歩のような気がします。私も、そろそろ記憶力が低下し始めている年齢ですが、これから身近な生物の名前を一つでも多く覚え直すことから始めようと思います。

やはり、名前を覚えて初めて、樹木に親近感がわきますね。人を大切にするには、まず名前を覚えることが大切とされています。COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)を名古屋で開催することが決まりましたが、生物多様性の大切さの意識を高めるためには、まず、多様な生物の名前を覚えることが第一歩のような気がします。私も、そろそろ記憶力が低下し始めている年齢ですが、これから身近な生物の名前を一つでも多く覚え直すことから始めようと思います。