研究の概要

三重大学大学院生物資源学研究科博士後期課程に在籍していた寺田知功さん(現・東京大学大学院総合文化研究科特任研究員・筆頭著者)は,同研究科の指導教員の森阪匡通教授(責任著者),吉岡基教授(現・三重大学理事),博士後期課程の八木原風さん(現・同研究科助教),技術補佐員の神田育子,および附帯施設水産実験所の小川清宏とともに,伊勢湾のスナメリをドローンによる観測と音響録音を用いて研究しました.日本の沿岸域に多く生息するスナメリは,これまで単独生活者であると考えられてきましたが,本研究により単独生活者としての一面(単独性)だけでなく,2~3頭で頻繁に社会行動を行う群れ生活者としての一面(群居性)も有していることがわかりました.この成果は,絶滅危惧種であるスナメリにとって,水中の音環境が重要であることを示しており,生息環境中の人工騒音が,これまでの想定以上にスナメリに影響を与えることを示唆するものです.

動物がどのような社会を持ち,他者とどのように関わり合って暮らしているのかを知ることは,その動物の生態理解のみならず,人間の活動がその動物に与える影響を推定するためにも重要です.また,様々な動物の社会を比較することで,ヒトのような社会がどのように進化したのかを推察することにもつながります.鯨類を含む動物の社会は,これまで体(鯨類では主に背びれ)の傷や色などの自然標識を使って個体を識別し,長期間にわたって観察し続けることで調べられてきました.しかし,スナメリは背びれを持たず,個体識別が極めて困難で,我々の生活に近い沿岸域に生息しているにも関わらず,社会に関する研究はあまり進められてきませんでした.そこで本研究では,スナメリの行動,個体間距離,他個体の鳴音を聞くことができる範囲(可聴範囲)に注目し,スナメリの社会が単独性であるか,群居性であるのかを調べました.

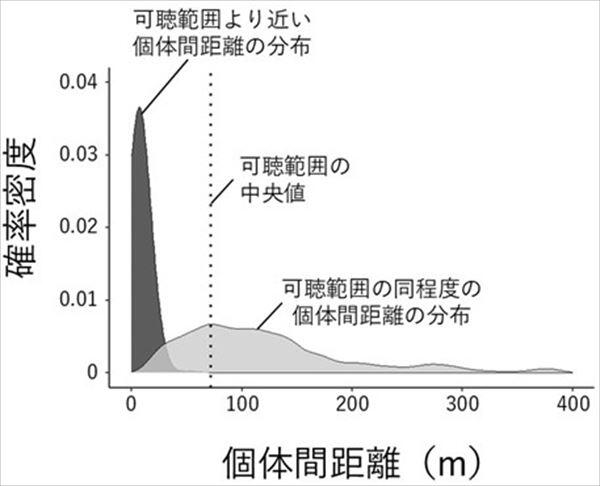

伊勢湾に生息するスナメリを対象に,津市沿岸域および伊勢市・鳥羽市沿岸域にて調査を行いました.スナメリが単独性の社会であると仮定した場合,他個体との距離が近くならないように個体間距離が一定以上離れており,さらに他個体と社会行動をあまり行わないと考えられます.一方,群居性の社会を仮定した場合,他個体との関係を維持するために,互いに近くにいて頻繁に社会行動を行うと考えられます.どちらの仮定に当てはまるのかを調べるため,ドローンによる行動観察と個体間距離の測定を行い,さらに船舶からスナメリの鳴音を録音し,可聴範囲の推定を行いました.個体間距離の分布は,可聴範囲よりもはるかに近い距離(平均6m)と,可聴範囲(約70m)と同程度の距離にピークを持つ二峰性を示しました.また,近い距離にいる2~3頭の間では頻繁に社会行動が記録された一方,半数以上の個体は単独で発見されました.こうしたことから,スナメリは単独性と群居性の両方の特性を有する社会を持つ可能性が示されました.

イルカといえば大きな群れで生活しているイメージがあると思いますが,中にはスナメリのように単独あるいは2~3頭という小さな群れで生活している種もいます.このような種間で,社会を比較することにより,私たちヒトの複雑な社会を含む動物の社会がどのように進化してきたのかを知ることができると期待しています.また,沿岸域での人間活動の増加の結果,現在は絶滅危惧種に指定されているスナメリにとって,本研究の結果は,水中の音環境が従来の想定以上に重要であることを示しており,彼らの生息環境中の人工騒音(船舶や工事などが出す音)が増えないようにするなどの対策が,本種の保全には重要であることを示唆しています.

三重大学近くの海にて、ドローンで撮影したスナメリ。2頭が社会行動を行っている。

図. 津市沿岸域で測定したスナメリの個体間距離の分布と可聴範囲の関係。

濃いグレーは可聴範囲よりもはるかに近い個体間距離の分布、

薄いグレーは可聴範囲と同程度の個体間距離の分布を示す。

点線は可聴範囲の中央値(約70 m)を示す。

本研究は,国際学術雑誌「Behavioural Processes」に2024年9月14日にオンライン掲載されました.

Bimodal distribution of inter-individual distance in free-ranging narrow-ridged finless porpoises

https://doi.org/10.1016/j.beproc.2024.105102

詳しくはこちらをご覧ください。

研究者情報

東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員

寺田 知功(TERADA Tomoyoshi)

専門分野:鯨類学

現在の研究課題:ハクジラ類における音声模倣の進化的要因

生物資源学研究科/附属鯨類研究センター 教授

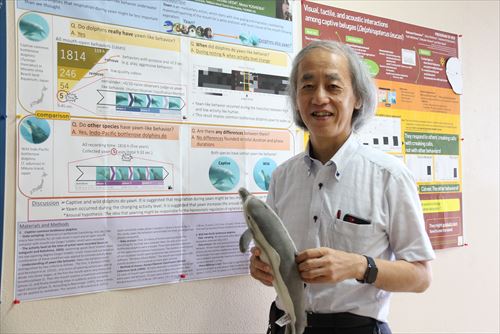

森阪 匡通(MORISAKA Tadamichi)

専門分野:生物音響学・動物行動学・鯨類学

現在の研究課題:鯨類における興味深い行動の記載・鯨類の保全に関わる要素技術の開発・鯨類のコミュニケーションや社会に関する基礎研究

生物資源学研究科 教授(理事)

吉岡 基(YOSHIOKA Motoi)

専門分野:海生哺乳動物学・繁殖生理学

現在の研究課題:鯨類の繁殖生理機構の解明・伊勢湾に生息するスナメリの生態解明

生物資源学研究科 助教

八木 原風(Yagi Genfu)

専門分野:鯨類学

現在の研究課題:ミナミハンドウイルカの非侵襲的年齢推定法の開発とそれを駆使した生活史の研究

鯨類研究センター 技術補佐員

神田 育子(KANDA Ikuko)

専門分野:鯨類学

現在の研究課題:伊勢湾に生息するスナメリの保全に向けたモニタリング体制の構築

生物資源学研究科附帯施設水産実験所 技術専門員

小川 清宏(OGAWA Kiyohiro)