研究の概要

糖尿病の進行とともに腎臓の濾過機能を担当する糸球体が破壊され、蛋白尿・ネフローゼ症候群となります。私たちは2017年に発表した世界初の2型糖尿病モデルゼブラフィッシュをベースに、糖尿病性腎症モデル、zMIR/VDBPゼブラフィッシュを構築しました。

zMIR/VDBP系統は糖尿病が進行するにつれ、腎臓糸球体に障害が起こり、蛋白尿を発症します。蛋白尿に蛍光タンパク質EGFPを発現させることにより、飼育環境内(水槽内)に出てくるタンパク尿の量を測定可能にしました。腎臓の病理組織学的検査では、糸球体基底膜の肥厚、足突起の消失、および糸球体硬化症などの患者に類似した特徴を示しました。腎臓のRNAシーケンシング解析の結果、このゼブラフィッシュの腎臓は患者に見られる遺伝子発現パターンと類似していました。特に、初期段階で観察されるホスファチジルイノシトール3キナーゼ(PI3K)/プロテインキナーゼB(Akt)シグナル伝達経路が活性化されており、さらに血糖降下薬メトホルミンはAktのリン酸化を調節することにより、このゼブラフィッシュの高血糖およびタンパク尿を改善しました。

本研究の成果は、zMIR/VDBPゼブラフィッシュが人間の糖尿病性腎症の発症・進展メカニズムを解明し、その治療法開発のための強力なツールとなることが期待されます。

研究成果は、2024年5月29日に「Disease Models & Mechanisms」誌にオンライン掲載されました。

論文タイトル:A zebrafish model of diabetic nephropathy shows hyperglycemia, proteinuria and activation of the PI3K/Akt pathway

本研究は、三重大学大学院地域イノベーション学研究科、大学院医学系研究科(統合薬理・腎臓内科)、藤田医科大学、米国マウントサイナイ大学との共同で、JSPS科研費JP18K08240、JP21K08228の支援を受けて行われました。

本プレスリリースの本文は「こちら」

研究者情報

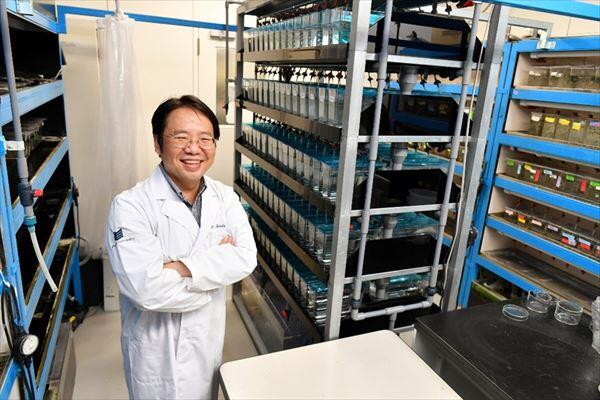

三重大学大学院医学系研究科 統合薬理学 講師

三重大学ゼブラフィッシュリサーチセンター 代表

島田 康人(SHIMADA Yasuhito)

専門分野:薬理学・疾患モデル動物

現在の研究課題:ゼブラフィッシュを用いたヒト疾患モデルの構築・糖尿病および関連疾患治療薬の探索

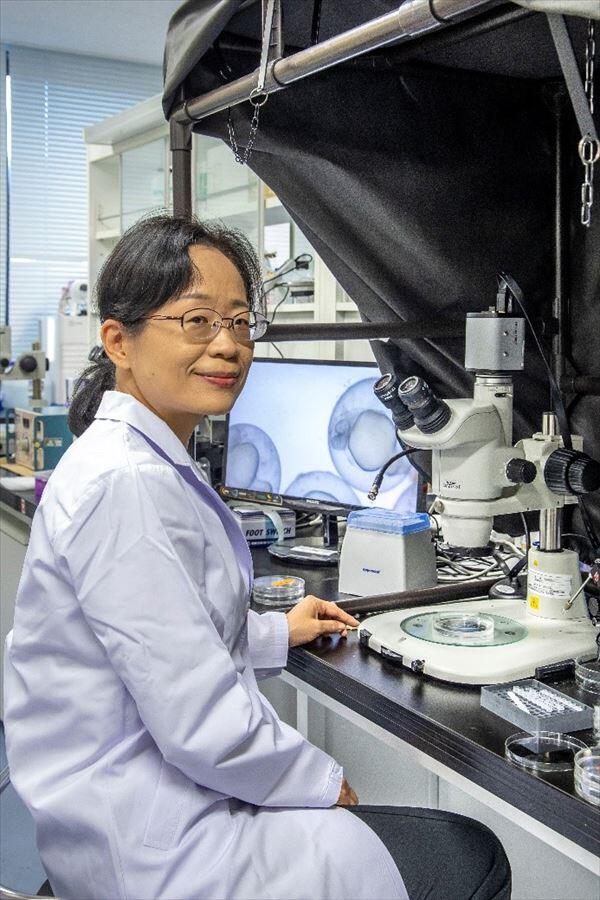

三重大学大学院地域イノベーション学研究科・三重大学ゼブラフィッシュリサーチセンター 特任講師

臧 黎清(Liqing Zang)

専門分野:薬理学・疾患モデル動物

現在の研究課題:糖尿病性腎症モデルゼブラフィッシュを用いた治療標的遺伝子の探索・ヒト疾患モデルゼブラフィッシュを用いた天然物の機能性評価に関する研究

藤田医科大学医学部解剖学Ⅱ

齊藤 成(SAITOU Sei)

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学・三重大学ゼブラフィッシュリサーチセンター 准教授

片山 鑑(KATAYAMA Kan)

米国マウントサイナイ大学

Weibin Zhou

三重大学大学院地域イノベーション学研究科・三重大学ゼブラフィッシュリサーチセンター 教授

西村 訓弘(NISHIMURA Norihiro)