設備・備蓄品

以下の表は、各学部・研究科に備えられている主な災害用設備や備蓄品の一部です。

| 電気 | ソーラー発電システム、発電機 |

| 通信 | デジタル簡易無線機、ラジオ |

| 避難誘導 | 避難誘導装置WASL、拡声器 |

| 救助用品 | 担架付リヤカー、担架、エアーストレッチャー、レスキューキャビネット |

| 飲食料 | 保存水(7年保存)、サバイバルフーズ(25年保存) |

| その他 | 非常用浄水器、担架 |

飲食料

各学部・研究科では、学生の履修登録の状況を鑑みて算出した平日登校予定の学生数および教職員の数をもとに準備を整えています。現在は、飲料水が7年保存の500㎖・2ℓペットボトル、食料が25年保存のサバイバルフーズが主な備蓄品です。

また、大学内の飲料水の有効利用を図るため、期限が切れた保存水(7年経過したもの)を継続して3年間保管し、再び飲料水として活用できる非常用浄水器を整備しております。

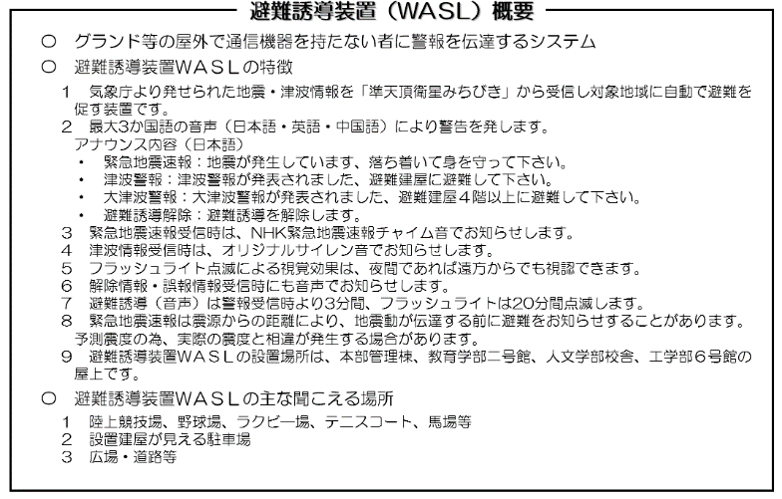

さらに保存水・緊急遮断弁付受水タンク(設置場所は下記のとおり)から容易に給水が可能な飲料水用16ℓポリタンクを整備しています。

平成23年3月に発生した東日本大震災では、物流の混乱等により満足に食料を調達できたのが、発災3日目以降という地域があったり、電気の復旧に1週間以上、水道の復旧に10日以上の時間を要した地域もありました。

三重大学は、発生が切迫している南海トラフ地震により大きな被害が予想される地域にあり同様の事態が起こり得ます。

こうした事態に備えるためにも、各自宅での備えも心がけて下さい。目安としては、最低でも3日分、出来れば1週間分程度の食料品・生活必需品の備蓄に取り組むことが望まれます。

防災設備

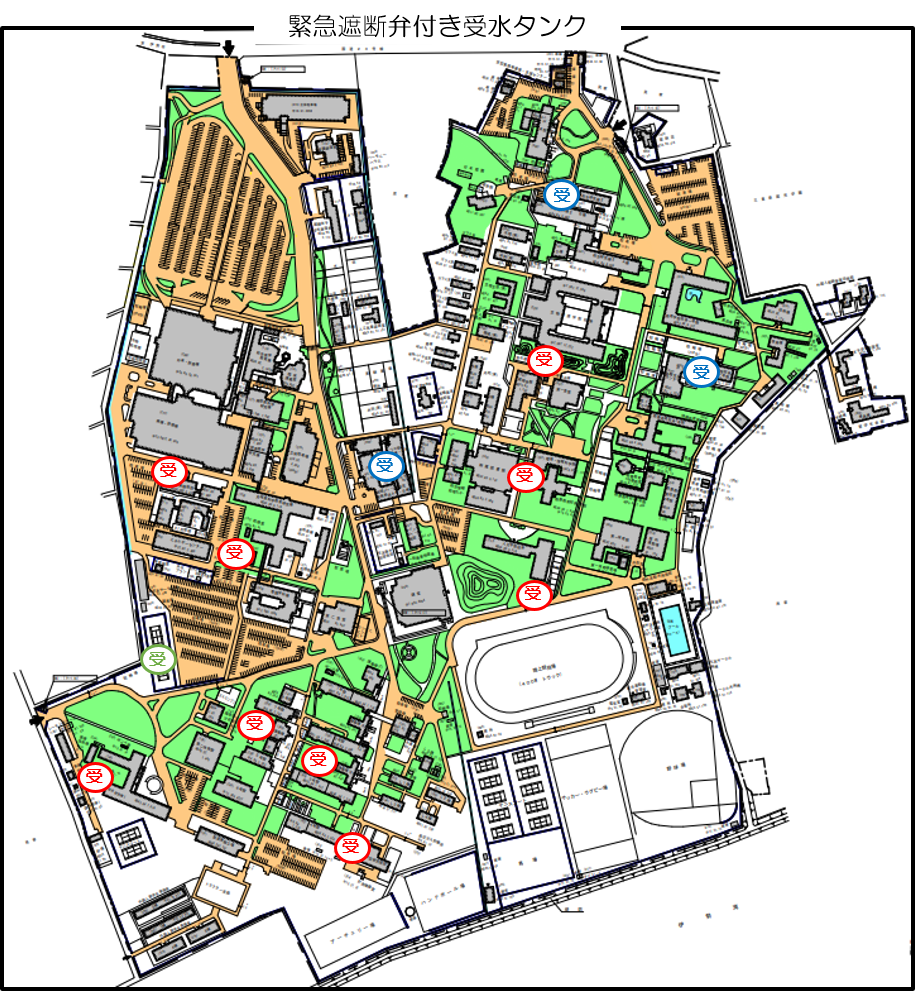

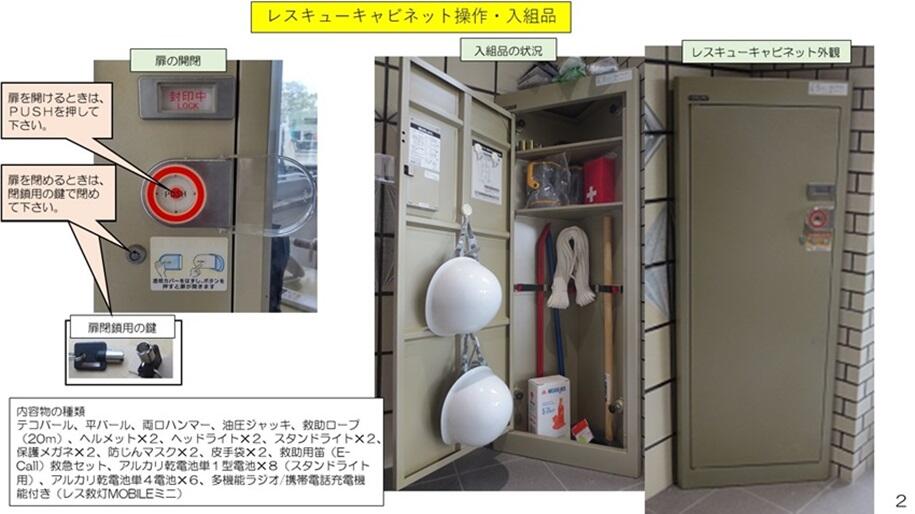

[レスキューキャビネット]

災害時は組み立て式仮設トイレのほか、非常用トイレも用意していますが、さらに増強する方向で検討を進めています。万一、倒壊物などに挟まれた人がいた場合、救出に役立つ工具も用意しています。

また、冬期に災害が発生しても寒さをしのげるように、個々に配るアルミ製保温シートや毛布、大きなブルーシート等も揃えています。

災害誘導時に使用する拡声器などは各学部事務室等に配置し、教職員による避難誘導をスムーズに行うことができるように配慮しています。

情報収集および伝達ツールを十分に活用するには、電気も欠かせません。災害対策本部機能を維持するためにも、停電になった場合を想定し、各学部に自家発電装置などを設置していますので、大規模地震や火災、台風の被害などで照明や放送設備がすぐに使えなくなるということはありません。

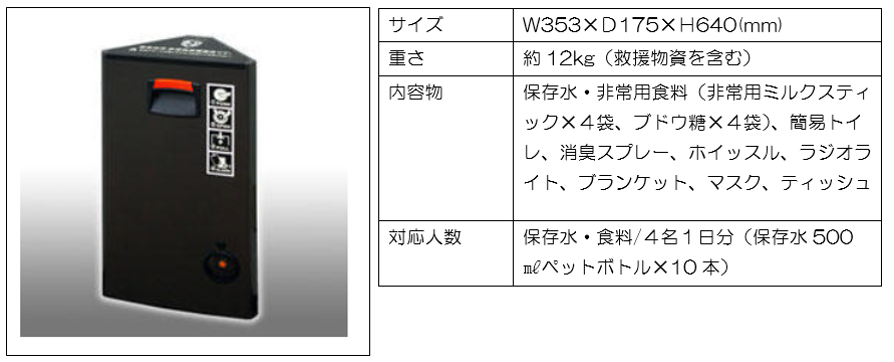

また、災害時には、エレベーター内で閉じ込められる事故が多発します。そんな緊急事態に救出を待つ間の想定に対応した備蓄ボックスを各エレベーター内に設置していますので、非常時には有効に活用してください。

[エレベーター備蓄BOX]

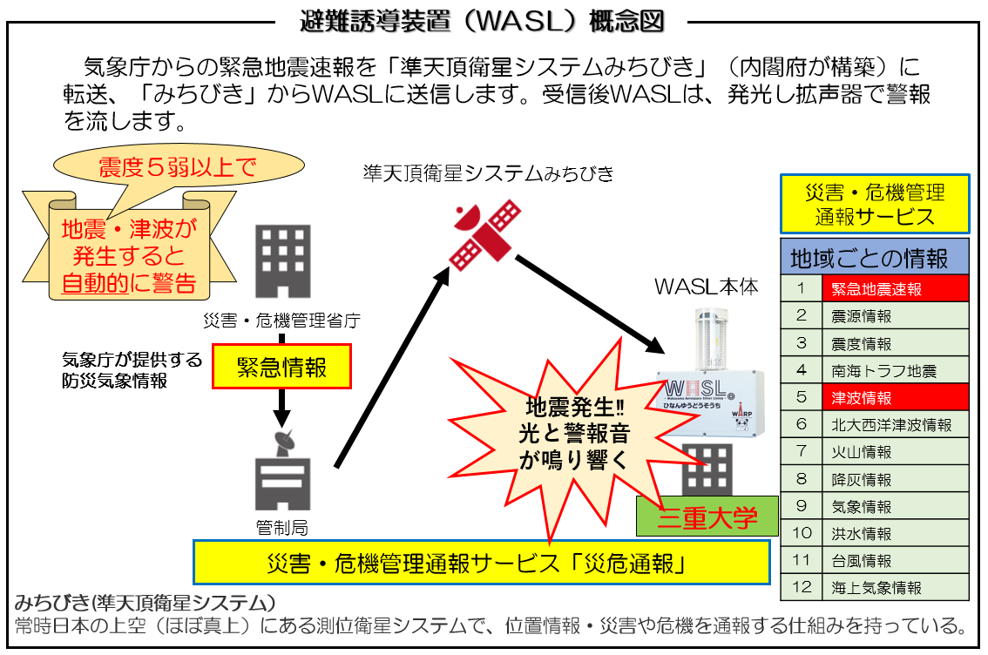

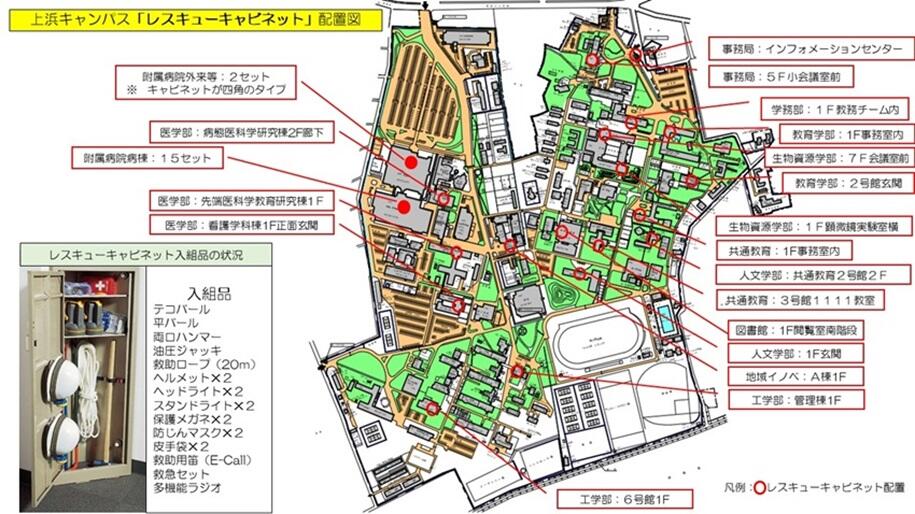

また、避難誘導装置WASLは、災害が発生した際に気象庁からの警報等が、準天頂衛星みちびきを通じて自動的に緊急地震速報や津波警報が放送されます。

地震発生後の津波が予想される場合は、スマホ・避難誘導装置WASLからの放送や教職員等の指示に従って、建物の4階以上に避難をしてください。

避難行動を実施する際には、放送が聞こえていない人はいないか、助けを必要としている人はいないかなど、周りをよく見て声をかけ合いながら行動するように心がけてください。

[避難誘導装置WASL]