インタビュアー:広報室

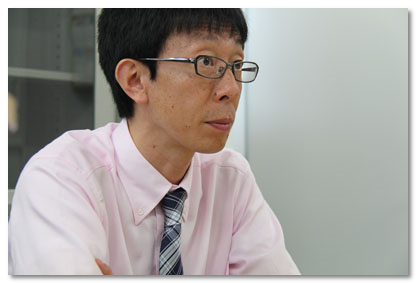

「医学における解剖学の役割」というタイトルでNHKのテレビ番組「視点・論点」(2013年8月12日放送)に出演した医学系研究科発生再生医学の大河原剛講師にインタビュー取材を行いました。

-本日はお時間を割いていただきありがとうございました。「医学における解剖学の役割」をテーマにテレビ番組に出演されていましたが、改めて解剖学についてお話をお伺いしたいと思います。解剖学とはどういった学問なのでしょうか。

大河原まず、番組でもお話ししましたが、解剖学を学ぶことなくして医師・歯科医師になることはできません。解剖学は体の中がどうなっているかという医学の根幹をなすものです。ご遺体を通して行われる解剖実習では、知識だけでなく、医師になる自覚をも身に付けていきます。

-なるほど。解剖学は医学にとってとても大切な学問なのですね。それでは、解剖実習はどのように行われるのですか。

大河原本学では医学科3年生に約3か月間、ほぼ連日、特別な「解剖実習室」で行われます。解剖というとどうしてもメスやはさみで臓器や血管を切っていく、というイメージがあるかもしれませんが、細かいピンセットを丁寧に使って一つ一つの細かい人体の構成成分をきれいに見つけ出すという作業です。解剖実習に使わせて頂くご遺体は、生前の崇高な御遺志に基づいて無償で献体されたご遺体です。このような点でも解剖実習は医学教育の中でも特別な位置を占めているといえます。

-こうやって少しずつ医師になるステップを上っていくのですね。ところで、近年は解剖学をめぐる環境が変化していると伺いましたが、具体的にはどのようなことでしょうか。

大河原私はどうしても最近、医学において解剖学がおろそかにされているのではないかと考えて仕方ありません。というのは聞くところによりますと、最近では、レントゲン写真やCT検査などは放射線科から所見付きで主治医のもとに返され、主治医はヒトの解剖学的構造を詳しく知らなくても、すなわち自分でレントゲン写真をじっくり見なくても、「異常なし」あるいは「出血している」などが書いてある所見用紙を読めば、正常異常の判断ができてしまうようになってしまっているようなのです。医師の先生方がお忙しいとしても、やはり患者としては詳しい解剖学の知識を持ったお医者さんが信頼できますよね。

-基礎医学をめざす医学部卒業者が少なくなっているとも聞きました。

大河原以前は医学部を卒業した直後に研究に興味を持ち解剖学などの基礎医学の教室に入門する人も少なからずいました。しかし、2004年度からの卒後臨床研修制度実施後は卒業後の数年間は臨床での研修が必須となりました。医師の研修制度としては大きな役割を果たしているのですが、一方基礎医学に従事する人の数は、明らかに減少しているのです。

-人材不足というと僻地での医師不足が思い浮かびますが、この問題について大河原先生はどのようにお考えですか。

大河原地域医療で頑張っておられるお医者さんたちには、最先端の医療・医学研究に取り残されるのではないかといった不安がきっとあると思います。そのような先生とも手を組み、私は三重大学の基礎医学系の教員として、いつも最先端の発見を世界に発信できるよう努力しています。三重大学の研究ポテンシャルはものすごく広いので、私どもと協力して三重から世界に発信していきたいと思っています。

-今求められる解剖学の役割についてお話しいただけますか。

大河原最近コンピューターが普及し、なんでも疑似体験できるバーチャルな世界が蔓延しています。3Dの脳DVDとか。しかしそういった今においても、解剖学はとても地道な手作業の世界なのです。長い実習期間、本物の人体に直接触れ続けることで、学生たちは頭のなかだけでなく体全体を使って解剖学の理解を深め、医師としての自覚を新たにします。このいわば「手作業の」解剖学を大切にしていきたいと思います

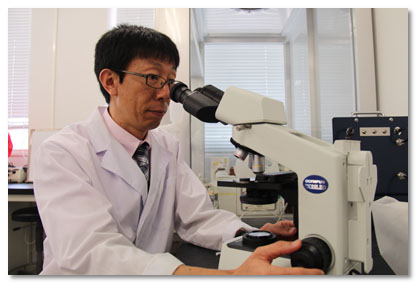

-最後に大河原先生の研究の話についてお聞かせください。

大河原解剖の講義や実習以外の時間は、ひたすら研究活動の毎日です。ページの関係で詳しくは述べられませんが、研究では解剖学の知識を活用し様々な課題に取り組んでいます。実験動物を使い、「なぜ人で様々な病気が起こるのか」を調べています。解剖学を基礎としたこういった研究が、人の医学の進歩にきっと役立つと信じ、研究を続けています。

-大河原先生、本日はありがとうございました。

【参考】

医学系研究科発生再生医学講座HP http://www.medic.mie-u.ac.jp/develop_regener/

教員紹介ページ(大河原剛)http://kyoin.mie-u.ac.jp/profile/2639.html