教育学部/地域イノベーション学研究科・教授 水藤 弘吏

「つまずき」を解消することがスポーツ好きを増やす?

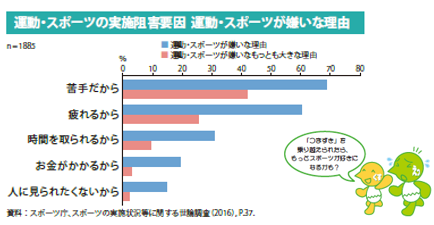

子どもの頃にいろいろなスポーツを経験することは、将来、大人になってからのスポーツ習慣を形成するといわれています。しかし、スポーツを行うには基礎的な技術習得が求められることがあります。技術を習得する際にみられる「つまずき」がスポーツ嫌いを生んだり、スポーツに対する消極的な態度を引き起こしたりします。そのため、特に、子どもの頃の技術を習得する際にみられる「つまずき」を解消することが将来のスポーツ実施率を高めることにつながると考えています。

動きの特徴を「見える化」する

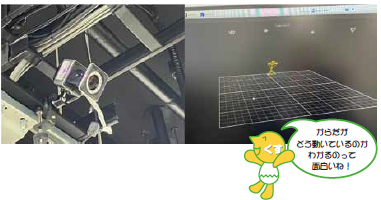

スポーツにみられる技術を理解するには、その動きを詳細に調べる必要があります。調べる方法の一つに、動作分析と呼ばれる方法があります。複数台のカメラを用いて運動やスポーツを実施している動作を撮影し、身体各部位の特徴点の位置座標を取得し、その変位や速度、さらには関節の角度、角速度を計算して評価します。 定量的に評価した動きを比較することや、共通してみられる動きを見出すことで動きの「特徴」を明らかにします。

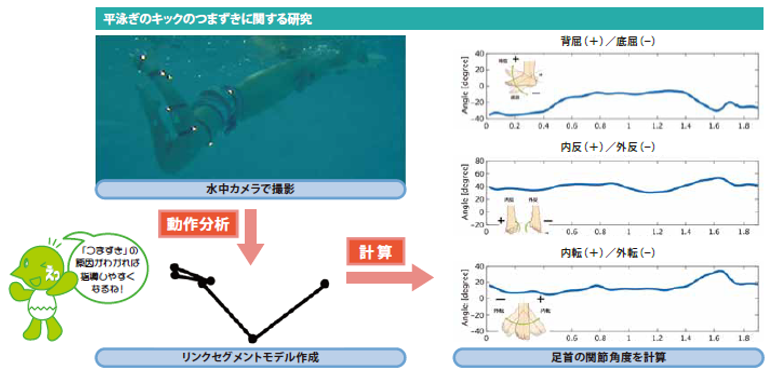

「つまずき」を解消する指導法を創出する

現在、平泳ぎのキックについて研究を行っています。平泳ぎのキック習得する過程でみられるつまずきの一つに「あおり足」と呼ばれる動作があります。「あおり足」は、水を蹴り出すときに、足首が伸びてしまい足の甲側で水を蹴るキック動作のことをいいます。そこで、どうして足首が伸びてしまうのか、平泳ぎキックをするにはどのように足首を動かしたらよいのか、を定量的に明らかにすることで「つまずき」の原因を特定し、水泳指導に活かしたいと考えます。

【この記事は『三重大X(えっくす)vol.49』(2024年10月発行)から抜粋したものです】