工学研究科・教授 秋山 亨

第三の科学「計算科学」による研究

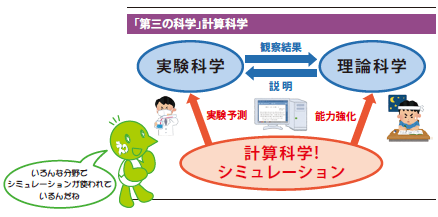

コンピュータシミュレーションを用いた研究「計算科学」は、コンピュータの性能の向上に伴って「実験・観測」「理論」と並ぶ「第三の科学」としてその重要性が認識されてきました。最近では、材料、バイオ、創薬、人体・細胞、環境にまで計算科学が対象とする範囲は拡大しています。私達の情報通信社会を根底で支える半導体の作製においても、あらかじめシミュレーションすることによって、その性質を求めることが可能になります。

デジタル社会を支える半導体に注目

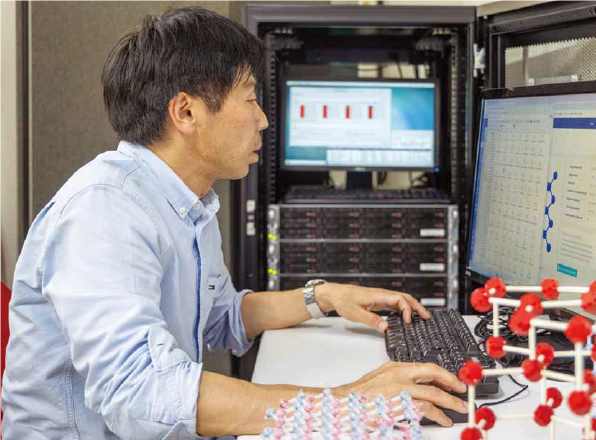

主に半導体材料を対象とするシミュレーションを行っています。現在用いられている半導体は、原子のサイズ近くまで微細加工されており、そのような半導体をコンピュータでシミュレーションするには、原子サイズでの物理法則に従って半導体を構成する原子や電子の運動を計算する必要があります。このようなシミュレーションによって、実験では測定できない原子スケールの物理現象を調べることができるのが、研究室で行っているシミュレーションの特徴です。シミュレーションは研究室で所有するシミュレーション専用のコンピュータや他研究機関にあるスーパーコンピュータを用いて行います。

コンピュータ上で半導体の表面を作成

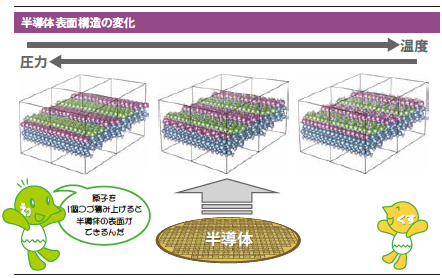

半導体の作成では、表面が重要な「場」となります。表面上に原子を積層して成長させていくことで、半導体の結晶が形成されます。しかし、実験だけでは 何がどのように寄与して半導体が形成されていくかはなかなか解りません。コンピュータシミュレーションを利用すると、この問題を解決することができます。研究室では新たなシミュレーション手法を提案し、さまざまな半導体表面へと展開しています。また、半導体量子ドットや半導体ナノワイヤと呼ばれるナノ(10億分の1メートル)スケールでの構造についても、その成因の解明や構造の予測等を行っています。

【この記事は『三重大X(えっくす)vol.49』(2024年10月発行)から抜粋したものです】