全ての表現の根幹にデザインがある

教育学部・教授 岡田 博明

美術棟デザイン教室にて

デザインと日本画

芸術大学のデザイン科を卒業した私が日本画を描き始めた理由は、日本画とデザインは共通するところが多いと感じたからです。

日本画とはもともと、ふすまや障子、壁や天井に描かれていて建築物に使われる事が多く、昔の日本画というのはデザインの一環だったのではないかというのが私の考えです。良い絵、有名な絵といわれる絵画は構図がとても大事で、構図がよくない絵はどんな巨匠が描いても評価はされません。構図をどう考えるかというとやはりそこにはデザインの考え方が重要で、私は全ての表現の根幹にはデザインが存在し、様々な芸術作品は何で表現するかという違いがあるだけで、根幹にはデザインという概念があると思っています。

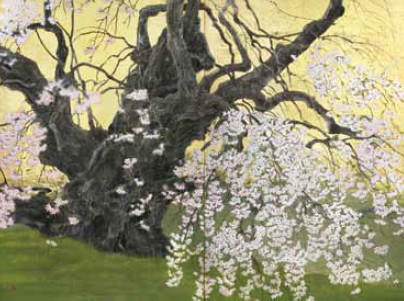

『瀧桜』 240号(194×260.6㎝)

掲載されている作品は全て岡田教授の作品です

日本画と材料の関係

実は日本画には明確な定義はありません。明治以降に西洋の絵画がたくさん入ってきて、それらを洋画といったのに対し、それまで各流派で分かれていたものを統合して日本画と呼ぶようになりました。

日本画は主に岩絵具という、辰砂(しんしゃ)(赤色)、孔雀石(くじゃくいし)(緑色)、ラピスラズリ(瑠璃色)など様々な鉱石、半貴石を砕いて作った顔料※で着色します。洋画のつやっとした仕上がりではなく、きらきらと美しく、ざらざらとした触感なども特徴的です。

岩絵具を含む顔料の接着剤にも様々な種類があり、油で溶かした油絵の具、アクリルで溶かしたアクリル絵の具、そして伝統的な日本画で使われる膠(にかわ)というものがあります。膠は鹿やうさぎの皮などを煮詰めた煮凝り(主たる成分はゼラチン)を固めて使うものです。接着剤にはそれぞれメリット・デメリットがあり、油絵の具やアクリル絵の具は比較的耐久性はありますが、全ての顔料が接着剤で覆われるので、接着剤が酸化すると黒く変色することがあります。さらにアクリル絵の具は顔料に薄い半透明の膜がかかってしまいます。

※顔料とは色を出す成分で、色のついた粉です。

一般的な絵の具とは、顔料と接着剤を混ぜたものです。

『花筏』 F10号(53×45.5㎝) |

『富士』 F10号(53×45.5㎝) |

藍銅鉱(らんどうこう)の粉末 |

『水桜』 一枚一枚花びらを描き、盛り上げて色をつけています。 |

下地に使う方解石の粉末 |

膠の場合は顔料に膠を絡め、紙に塗り、吸着されると、膠が顔料の下側に流れ、顔料の上半分が露出し、顔料が持つ本来の美しい色や、きらきらした質感を出すことができます。ただ、膠は水に弱く、油や樹脂に比べやや耐久性に劣ります。また今の日本は昔と比べて高温多湿になってきていることもあり、膠で描かれた日本画の保存が非常に難しい状態です。紙にカビが生える等、湿気や乾燥などから紙を守ることは美術館であっても至難の業です。そういったことから、私は膠だけでなく岩絵具などの顔料にアクリル系接着剤を混ぜて使用することでより強度の高い絵面が出来上がるのではないかと考えています。

私が作品を描く際は、白大理石の粉と方解石の粉末をアクリル系接着剤で溶いたもので強固でマットな下地を作り、その上にマチエール(絵の表面の立体的な質感)を作り彩色をしていきます。また水を多くした絵具をかけ、マチエールの凹凸の隙間に絵具が入り込むことで微妙な表情を表現することを目指して描いています。

このように作家というのは、その時代の最先端の材料を模索しながら作品を作っていくものだと思っています。

メンバーは10名ほどで、2008年に始めて今年で9年になります。学内外から有料でデザインの依頼を受けています。最近では津市の健康づくり課のシンボルマークなどを作成しました。学生が主体で私はアドバイスをするなどバックアップをしています。

学内も学外からもご依頼大歓迎です!ご興味のある方はカゲムシャのWEBサイトをご覧ください。

最近の学生達の作品

【この記事は『三重大X(えっくす)vol.39』(2017年12月発行)から抜粋したものです】