医学部附属病院認知症センター・教授 新堂 晃大

認知症の新しい治療がスタート

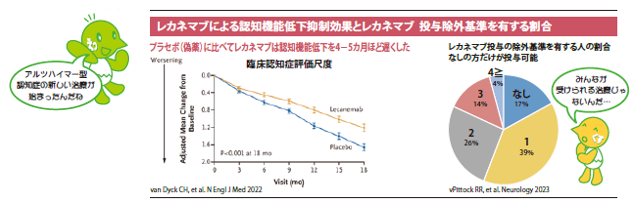

アルツハイマー型認知症は、もの忘れなど記憶の症状で発症する認知症の中で最も多いタイプの疾患です。脳内にアミロイドβ(ベータ)とリン酸化タウという2種類のたんぱく質が蓄積し、脳萎縮をきたして症状が出現します。2023年、アルツハイマー型認知症の初期の方に対し、アミロイドβを除去する薬剤が日本で承認され、アルツハイマー型認知症の原因を除去する新しい治療がスタートしました。しかし一方でこの薬剤は認知症の方全員に投与できる薬ではなく、まだ副作用もあるため課題がある状況です。

認知機能が低下しているといわれたらどうしたらいい?

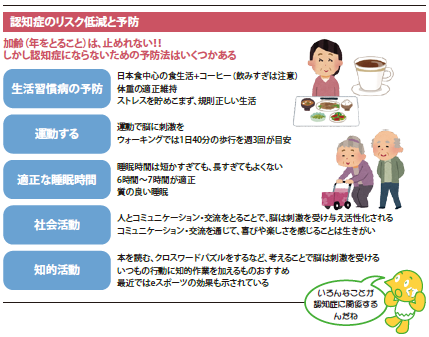

認知機能が低下しているものの日常生活には支障がない状態の方を軽度認知障害(MCI)といい、認知症と健常の間の状態を指します。MCIと診断されても16~41%程度の方が健常な状態に戻ると報告されています。認知症の発症には高血圧や糖尿病などの生活習慣病が関係しており、これらの予防が必要です。日常的な運動や口腔をきれいに保つ習慣、またバランスのよい栄養を摂ることなどが認知機能の低下を予防することも示されています。さらには様々な趣味活動が予防にもつながる可能性が示され、eスポーツも有効であることが近年報告されてきています。

脳活っ塾で認知機能を保とう!

2023年10月に三重大学医学部附属病院の認知症センターは、認知機能低下を予防するプログラム「脳活っ塾」をスタートさせました。「脳活っ塾」は、楽しみながら脳を元気に活性化させることを目的とし、「運動・口腔・栄養」と「eスポーツ」をテーマにしたプログラムを実施しています。eスポーツは通常のスポーツとは違って、体力を競うものではないため、シニアでも気軽に参加することができます。さらに医学部学生によるバイオリンとピアノ演奏があり、音楽療法も行っています。このように様々なことを"楽しみながら"実施して脳の活性化をはかり、さらに脳MRIや高次脳機能検査を組み合わせて認知機能を保つ取組を行っています。

【この記事は『三重大X(えっくす)vol.49』(2024年10月発行)から抜粋したものです】